Спутниковое вещательное телевидение представляет собой одну из разновидностей системы спутниковой связи, при которой передаются односторонние сообщения, принимаемые одновременно большим числом земных станций.

В зависимости от типа земных станций и назначения системы различают следующие службы радиосвязи:

- фиксированная спутниковая служба радиосвязи между земными станциями, расположенными в определенных (фиксированных) пунктах, при использовании одного или нескольких спутников;

- радиовещательная спутниковая служба радиосвязи, в которой сигналы ИСЗ предназначены для непосредственного приема населением как индивидуального, так и коллективного (по кабельным сетям).

Радиовещательная спутниковая служба включает только системы, предназначенные для приема на сравнительно простые и недорогие приемные установки с качеством, достаточным для абонента. Фиксированной и вещательной службам выделены разные полосы частот и предъявляются различные требования по максимальной плотности потока мощности, создаваемой у поверхности Земли излучением станций, размещенных на ИСЗ. Плотность потока мощности — излученная спутником мощность, которая приходит на 1 м поверхности антенны земной станции (дБВт/м2). В зависимости от размеров зоны обслуживания, содержания и источников формирования передаваемой телевизионной программы различают национальные (действующие в пределах одной страны) и региональные (действующие в пределах группы стран) системы спутникового вещательного телевидения.

Национальные системы спутникового вещательного телевидения, как правило, рассчитаны на прием населением той страны, которая организует передачи телепрограмм. Для таких систем в первую очередь предназначен диапазон частот 11,7...12,5 ГГц. Региональные системы действуют главным образом в диапазоне частот 10,95...11,7 ГГц, в основном, в рамках фиксированной спутниковой службы, допускающей подачу сигналов за пределы национальной территории.

Для систем спутникового аналогового вещательного телевидения (как фиксированной, так радиовещательной) выделены следующие полосы частот: 0,62...0,79; 2,5...2,69; 10,7...11,7; 11,7...12,5 ГГц. Однако в связи с тем, что полоса частот ДМВ 620...790 МГц предназначена для систем аналогового наземного вещательного телевидения, ее использование для спутникового аналогового вещательного телевидения должно быть согласовано с ответственными службами соседних стран. Использование диапазона частот 2,5...2,69 ГГц для спутникового телевещания ограничено национальными или региональными системами коллективного приема на тех же условиях.

В полосе частот 10,7...11,7 ГГц на линии связи спутник — Земля могут работать системы фиксированной спутниковой службы любой страны мира. Полоса частот 11,7...12,5 ГГц предоставлена радиовещательной службе для государств Европы, Африки, СНГ, а также Турции и Монголии. Эта полоса частот разбита на 40 частотных каналов с разносом частот несущих 19,18 МГц, но благодаря многократному использованию их по дуге геостационарной орбиты от 37 град западной долготы (з. д.) до 170 град восточной долготы (в. д.) удалось обеспечить общее число каналов, равное 984.

Для спутников стран СНГ выделено пять позиций на геостационарной орбите: 23, 44, 74, 110 и 140 град в. д., а также 36 номиналов частот в полосе 11,7...12,5 ГГц. Достаточно большой разнос между спутниками по долготе, территориальное расстояние между зонами обслуживания, а также применение двух видов поляризации (горизонтальной и вертикальной) используемых сигналов позволили обеспечить общее число передаваемых одновременно телевизионных программ, равным 70.

Одной из первых систем спутникового вещательного телевидения была система «Экран», созданная в нашей стране в 1976 г., которая работала на линии спутник — Земля в диапазоне 0,7...0,8 ГГц. Площадь зоны обслуживания системой охватывала районы Сибири, Крайнего Севера, частично Дальнего Востока и не распространялась на остальные территории СССР во избежание помех действующим станциям наземного вещательного телевидения.

В 1979 г. была внедрена система «Москва» в диапазоне частот 4 ГГц, в которой удалось снизить мощность передатчика спутника и соответственно плотность потока мощности, создаваемой у поверхности Земли, что позволило уменьшить до требуемых уровней помехи наземным радиорелейным линиям. Эта система вещательного телевидения использовалась во всех районах СССР без опасения создать помехи наземным службам связи.

В конце 70-х годов ХХ столетия для спутникового вещательного телевидения были выделены полосы частот 10,7...11,7 и 11,7...12,5 ГГц, в которых было разрешено создавать достаточно высокую плотность потока мощности у поверхности Земли.

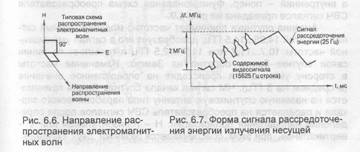

Передача телевизионных сигналов — это распространение электромагнитных колебаний, которые имеют две взаимно перпендикулярные составляющие: электрического Е и магнитного Н полей. Эти поля образуют плоскость, расположенную под прямым углом к направлению распространения волны (рис. 6.6). Ориентация Е-поля по отношению к земной поверхности определяет поляризацию электромагнитной волны. Если Е-поле горизонтально, то передаваемый сигнал горизонтально поляризован, если вертикально — вертикально поляризован. Если вектор Е-поля вращается, то передаваемый сигнал имеет круговую поляризацию. В спутниковом вещательном телевидении используются сигналы, излучаемые со спутников, чаще всего с вертикальной или горизонтальной поляризациями.

Пиковый характер ПЦТВ, особенно в периоды времени, относящиеся к передаче импульсов строчной синхронизации, вызывает неравномерность спектра частотно-модулированного сигнала. Это приводит к тому, что энергия излучения несущей концентрируется главным образом на фиксированных частотах уровня черного и импульсов синхронизации. Это порождает помехи для наземного вещательного телевидения. Для уменьшения помех спектральную энергию модулируемого сигнала распределяют более равномерно, для чего перед модуляцией к сигналу добавляют треугольный сигнал с частотой, равной 1/2 частоты полей (25 Гц). Для получения небольшой девиации частоты 2 МГц берется треугольный импульс малой амплитуды (рис. 6.7). Мгновенные отключения, обусловленные рассредоточением энергии, добавляются к отклонениям, обусловленным сигналом, тем самым частотный спектр становится равномерным.

На приемной стороне для восстановления уровня черного на каждой строке ПЦТВ используется устройство восстановления постоянной составляющей (рис. 6.8).

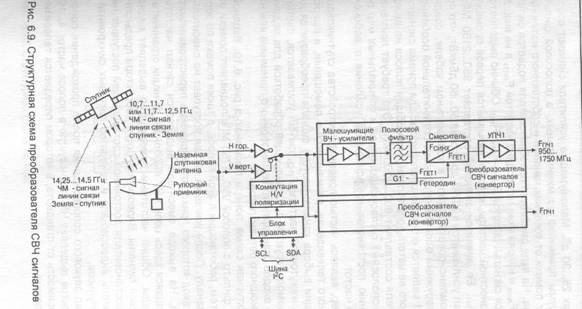

Приемные устройства сигналов телевизионных передач спутникового вещательного телевидения могут быть индивидуальными и коллективными. При индивидуальном приеме можно ограничиться антенной с параболическим рефлектором диаметром

0,9...2,5 м. Чем больше диаметр отражателя антенны, тем более высокое качество сигнала можно получить, обеспечив прием сигналов при максимальной наклонной дальности до 40 тыс. км. При коллективном приеме сигналов достаточно большой группы пользователей программы в пределах дома распределяются по кабелю, а в пределах поселка — с помощью маломощного ретранслятора. Технические требования к параметрам приемной станции более высокие (по чувствительности, коэффициенту усиления и др.), поэтому размеры параболических антенн могут достигать 2,5...4 м. В коллективных станциях предусматривается одновременный прием сигналов двух ортогональных поляризаций (горизонтальной и вертикальной). Приемная наземная станция функционально разделена на два блока: наружный, расположенный вблизи антенны, и внутренний, размещенный в помещении. Наружный блок — преобразователь или конвертор СВЧ сигналов, а внутренний — тюнер. Функциональная схема преобразователя СВЧ сигналов приведена на рис. 6.9.

Антенна спутника принимает частотно-модулированный сигнал частотой 14,25...14,5 ГГц, преобразует его в сигнал уменьшенной частоты 10,7...11,7 или 11,7...12,5 ГГц и посылает по линии связи спутник — Земля обратно на Землю. Изменение частоты в сторону уменьшения происходит на определенное значение (в среднем на 3 ГГц). ЧМ сигнал канала спутник — Земля принимается на наземную спутниковую антенну типа параболического зеркала и передается на преобразователь СВЧ сигналов после определения направления поляризации: Н — горизонтальная или V— вертикальная, при этом обеспечивается развязка двух сигналов

в пределах 25...30 дБ. Малошумящие усилители снижают собственные шумы приемника до минимальных, а полосовой фильтр подавляет помехи от соседних каналов и собственного излучения гетеродина. На вход смесителя преобразователя подается сигнал частотой Fсигн и напряжение гетеродина частотой Fгет1, а на выходе появляются сигналы частотой Fcм= Fсигн + Fгет1. Обычно выделяется сигнал разностной частоты, которая называется первой промежуточной FПЧ1. Ее диапазон значений составляет 950...2150 МГц. Этот сигнал усиливается в УПЧ1 до уровня 50...60 дБмкВт, что позволяет компенсировать потери в коаксиальном кабеле, соединяющем наружный блок с внутренним. Отличительной особенностью УПЧ1 является его широкополосность: для приема сигналов спутникового вещательного телевидения общая полоса на выходе смесителя составляет 800...1200 МГц. Это требует применения широкополосных согласующих цепей и специальных мер по поддержанию постоянства коэффициента усиления в рабочем диапазоне частот.

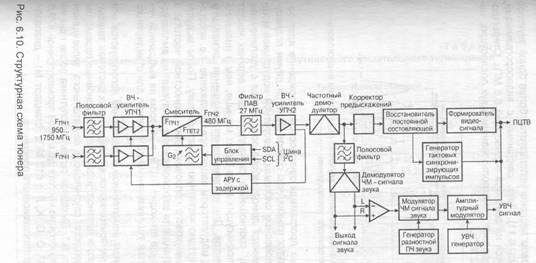

Тюнер, являясь частью приемного устройства спутникового вещательного телевидения, размещается в помещении, и выполняет функции выбора канала: частота сигнала преобразуется до второй промежуточной частоты FПЧ2, сигнал усиливается, фильтруется и демодулируется с последующей обработкой для подачи на один из входов стандартного телевизионного приемника или на вход маломощного ретранслятора.

Структурная схема тюнера показана на рис. 6.10. Входной полосовой фильтр с полосой 950...1750 МГц подавляет помехи от других систем, работающих в этой полосе, а также помехи по зеркальному каналу. После усиления сигнал поступает на смеситель, на второй вход которого приходит напряжение перестраиваемого гетеродина. На выходе смесителя выделяется сигнал частоты FПЧ2,. Имеющаяся здесь цепь АРУ выполняет функции ограничителя амплитуды. Общий частотный демодулятор выделяет видео и ЧМ звуковой сигналы. Видеосигнал после корректора предыскажений и восстановителя постоянной составляющей поступает на формирователь видеосигнала и генератор тактовых синхронизирующих импульсов.

Сигнал звукового сопровождения после прохождения полосового фильтра выделяет ЧМ поднесущую в полосе частот 4...10 МГц в зависимости от стандарта, в котором передается телевизионная программа.

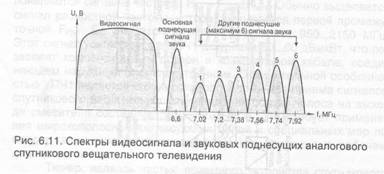

В спутниковом вещании используется более одной звуковой поднесущей (рис. 6.11). Звук, связанный с видеопрограммами, обычно передается на основной поднесущей 6,6 МГц. Стереофонический звук передается с использованием двух поднесущих, например 7,02 и 7,2 МГц.

В некоторых программах звуковое сопровождение идет одновременно на двух языках, что обеспечивается двумя поднесущими. В широкополосных системах с частотной модуляцией мощность шума на выходе демодулятора повышается с увеличением частоты, поэтому соотношение сигнал/шум для верхних частот видеосигнала и поднесущих звука будет меньше, чем в низкочастотной части спектра. Для выравнивания отношения сигнал/шум по спектру перед модулятором вводят предыскажение, т.е. восстанавливают амплитудно-частотную характеристику. После модуляции ЧМ сигнала звукового сопровождения разностной частоты в зависимости от стандарта звуковой сигнал поступает на амплитудный модулятор, куда приходит ПЦТВ, в котором на выбранной несущей формируется телевизионный УВЧ сигнал для стандартного телевизора.

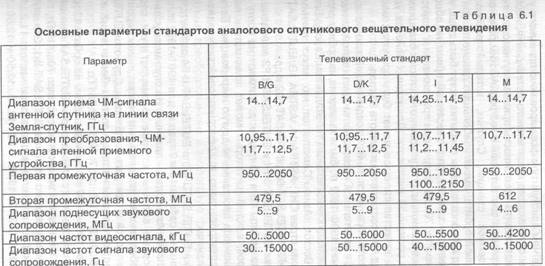

В спутниковом вещательном телевидении используются все стандарты, которые применяются в совместимых системах телевидения черно-белого и цветного изображений. Основные параметры стандартов аналогового спутникового вещательного телевидения приведены в табл. 6.1. Выходной сигнал со спутника после приема антенной преобразуется по частоте до второй промежуточной 479,5 МГц (стандарты В, D, G, К, I) и 612 МГц (стандарт М) — диапазон ДМВ стандартного телевизионного приемника.

Прежде чем приступить к формированию приемного устройства системы спутникового вещательного телевидения, необходимо четко представлять возможность приема спутниковых телевизионных программ в соответствии с географическим районом расположения земной станции. Спутник, который работает на геостационарной орбите, имеет наибольшую дальность при углах места 10 град по долготе. Зоны покрытия могут быть лишь на широтах, не превышающих 70 град. Уверенный прием не обеспечивается на широтах 70...80 град, а при приближении к полюсам он становится невозможным. Эти условия относятся к станциям, размещенным в равнинной местности. Для горных районов удовлетворительное качество сигналов может быть при углах места не менее 30 град, что соответствует широте 53 град.

Угол места образуется линией, соединяющей земную станцию со спутником, и касательной к поверхности Земли в этой точке.

В течение 1990 — 1992 гг. были выведены на орбиту ряд спутников, охватывающих вещательным телевидением Европу, Ближний и Средний Восток, Азию. Сигналы от них могут приниматься и на территории стран СНГ: ASTRA 1А, ASTRA 1В, EUTELSAT II-F1, EUTELSAT II-F2, INTELSAT 601, INTELSAT 602 и др.

Спутники EUTELSAT II-F1 и EUTELSAT II-F2 выведены соответственно на орбиты 13 и 10 град в. д. и имеют на борту по 16 ретрансляторов, каждый из которых может принимать и передавать телевизионные программы и другую информацию. Большинство ретрансляторов сдано в аренду европейским радиовещательным кампаниям.

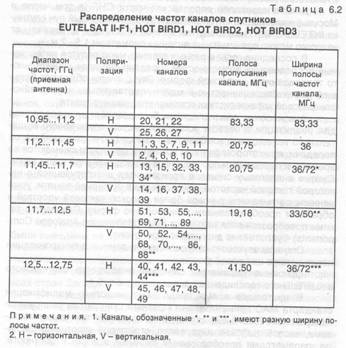

Спутники EUTELSAT II-FЗ и EUTELSAT II-F4 соответственно были выведены на орбиты 16 и 7 град в. д. в 1991-1992 гг. с 12-ю новыми каналами. Из них два — платные. На спутниках установлены многорупорные антенны, которые формируют лучи сложной формы для обеспечения вещательным телевидением территории всех стран Западной и Центральной Европы. Спутники EUTELSAT II-F1 F4 передают сигналы на линии спутник-Земля в диапазонах частот — 10,95...11,2; 11,45...11,7; 12,5...12,75 ГГц.

В течение 1995 — 1997 гг. были выведены на орбиту 13 град в. д. три модернизированных спутника серии EUTELSAT с названием HOT BIRD 1 — 3 с выходной мощностью сигналов 70...115 Вт, т.е. в 2 раза больше, чем у первого спутника EUTELSAT II-1. Эти спутники передают сигналы на Землю в диапазонах частот: 11,2...11,55; 11,55...11,70; 11,7...12,10; 10,95...11,2; 12,10...12,50 и 12,50...12,75 ГГц, т.е. перекрывают весь диапазон 10,95...12,75 ГГц. На спутниках HOT BIRD 2 — 3 установлены по 20 ретрансляторов в каждом.

Распределение частот каналов и несущие частоты каналов спутников EUTELSAT II-F1 и НОТ BIRD 1 - 3 приведены в табл. 6.2 и 6.3 соответственно.

Упомянутые спутники, кроме передачи телевизионных программ, предназначены для сбора информации от наземных пунктов и навигации (особенно для местоопределения автотранспорта).

Для телезрителей европейской части СНГ (в том числе и Москвы) наибольший интерес представляет восточный луч спутника INTELSAT 601, находящегося в точке 27,5 град з. д., сигналы от которого можно принимать на антенны диаметром 1,5...2 м.

В последние годы в разных странах мира ведутся интенсивные исследования возможностей передачи сигналов вещательного телевидения в цифровой форме. Эти сигналы обладают большей помехозащищенностью и менее чувствительны к нелинейности фазовой характеристики приемопередающего тракта.

Английскими специалистами был разработан и предложен для реализации в первом поколении систем спутникового вещательного телевидения комбинированный цифро-аналоговый метод передачи, при котором сигналы яркости и цветности сжимаются во времени и передаются поочередно в период активной части строк. Сжатие аналоговых сигналов производится дискретизацией с некоторой тактовой частотой, накоплением в буферной памяти, ускоренным считыванием с новой более высокой тактовой частотой и обратным преобразованием в аналоговую форму. Стандарт с такими преобразваниями называют МАС (Multiplexing Analogue Components) — уплотнение аналоговых компонент.

Сигналы звукового сопровождения, данных и синхронизациИ передаются в цифровой форме.

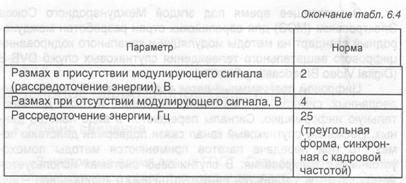

Основные параметры сигналов аналогового спутникового вещательного телевидения приведены в табл. 6.4.

В настоящее время предложено несколько модификаций стандарта МАС применительно к разным стандартам разложения изображения (625 и 525 строк), отличающимся тактовыми частотами, числом тактовых интервалов, структурой уплотнения сигнала, параметрами преобразования сигналов яркости и цветности, а также методами кодирования. При передаче данных используется метка непрерывного или пакетного типа. Цифровые потоки видеосигнала, несколько звуковых каналов (4 — 8) и текстовая информация объединяются пакетным методом, для чего в начале каждой строки передается кодовое слово.

Передачи спутникового вещательного телевидения в стандарте D2-МАС ведутся во Франции и Германии через спутники TV- SAT и TDF, в Англии принят стандарт D-МАС, а в Швеции и Норвегии ведутся экспериментальные передачи в стандарте С-МАС через европейские спутники.

Переход к цифровому вещанию стал реально возможным после разработки методов эффективного сжатия телевизионных сигналов соответствующих стандартов. С тех пор как идея цифрового сжатия по стандарту MPEG-2 была реализована в конкретной аппаратуре, системы непосредственного спутникового вещания (СНВ) и спутниковые системы распределения телевизионных программ стали первыми системами цифрового вещательного телевидения, что позволило практически оценить достоинства и недостатки стандарта MPEG-2.

Системы спутниковой связи стали важнейшей движущей силой развития цифрового вещательного телевидения. В первое время спутниковые каналы использовались только для распределения по территории на большие расстояния телевизионных программ в аналоговой или цифроаналоговой форме. В последние десятилетия все шире распространяются системы непосредственного спутникового вещания.

При переходе к цифровому вещанию по одному стандартному стволу (транспондеру) спутникового ретранслятора с полосой 27 МГц можно передать 8 — 10 и более телевизионных программ с высоким качеством изображения вместо одной аналоговой программы системы PAL или SECAM. При этом более эффективно используется мощность бортового передатчика спутника. Современные методы сжатия телевизионного сигнала позволяют достичь высокого качества принимаемого изображения при скоростях передачи 4...8 Мбит/с.

В настоящее время под эгидой Международного Союза Электросвязи (МСЭ) для европейских стран разработан международный стандарт на методы модуляции и канального кодирования цифрового вещательного телевидения спутниковых служб DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite).

Цифровой программный поток включает в себя, помимо видеоданных, сигналы звукового сопровождения, а также дополнительную информацию. Сигналы передаются в виде пакетов данных. Поскольку спутниковый канал связи подвержен действию помех, то при передаче пакетов применяются методы помехоустойчивого кодирования. В спутниковых системах используется двуступенчатое устройство помехоустойчивого кодирования — код Рида-Соломона (В$204/188) с перемежением данных для защиты от ошибок и сверточного кодирования (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8), которое может иметь разную структуру в зависимости от энергетики спутниковой линии. Система помехозащиты обеспечивает на входе демультиплексора MPEG-2 не более одной неисправленной ошибки за час передачи.

При одновременной передаче нескольких программ на модулятор спутникового передатчика поступает групповой сигнал в форме транспортного потока, состоящего из последовательности транспортных пакетов, снабженных сигналами синхронизации.

В спутниковых системах передачи DVB-S применяется квадратурная фазовая манипуляция ОРИК. Это позволяет более эффективно использовать мощность ретранслятора и полосу частот. Для получения равномерного модулированного спектра излучаемого сигнала применяется энергетическая дисперсия несущей, возникающая благодаря сложению информационных данных с псевдослучайной двоичной последовательностью.

Концепция внедрения цифрового спутникового вещательного телевидения предусматривает как индивидуальный, так и коллективный приемы программ на общую антенну с последующим распределением их в цифровой или аналоговой форме. При этом в полосе частот канала 33 МГц можно разместить 4 — 11 каналов при скорости цифрового потока 21...41 Мбит/с. Необходимое соотношение сигнал/шум составляет 5...10 дБ, а выходной диапазон частот 950...2150 МГц.

КАБЕЛЬНОЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В настоящее время проект ГОСТ «Сети распределительные кабельные сигналов телевизионного и звукового вещания. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний», подготовленный на смену ГОСТ 28324 — 89 (СТ СЭВ 6423 — 88) и ГОСТ 11216 — 83 (СТ СЭВ 1815 — 79), проходит согласование в ведущих институтах Минсвязи РФ. Стандарт устанавливает нормы на параметры головной станции, линейного тракта и кабельной распределительной сети в целом и на методы измерений и испытаний таких сетей при их разработке, строительстве и эксплуатации. При разработке стандарта учтены положения и рекомендации МЭК, CENELEC EN 50083, МСЭ-Р, ГКРЧ РФ. Стандарт уточняет и дополняет терминологию в области кабельного вещательного телевидения (CATV).

Стандарт распространяется на кабельные распределительные сети систем телевизионного и звукового вещания в диапазоне частот 5...1000 МГц, предназначенные для передачи радиосигналов в прямом (нисходящем) и обратном (восходящем) направлениях. Полоса частот 40...1000 МГц предназначена для распределения радиосигналов в прямом направлении в стандартных телевизионных каналах по ГОСТ 7845-92. Полоса частот 5...30 МГц предназначена для распределения радиосигналов в обратном направлении.

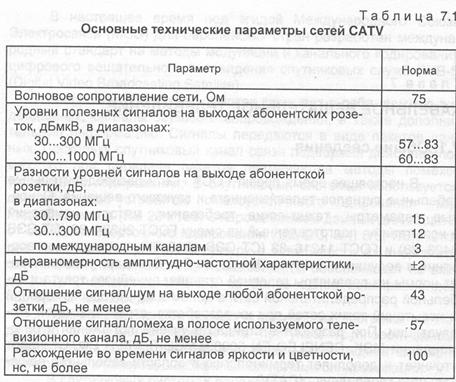

Ныне действующий ГОСТ 28324 — 89 (СТ СЭВ 6423 — 88) «Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования» определяет основные технические параметры сетей CATV, приведенные в табл. 7.1.

Для подключения к компьютерной сети по сетям кабельного телевидения в основном используют стандарт DOCSIS. Наиболее широко он применяется для передачи IP-трафика по сетям CATV.

Новым, значительно более перспективным и объемным является Европейский стандарт EN 50083 «Кабельные распределительные системы для телевизионных, звуковых и интерактивных мультимедийных сигналов», разработанный Европейским комитетом по электротехнической стандартизации CENELEC.

В настоящее время приняты девять разделов данного стандарта:

• EN 50083-1 — требования к безопасности;

• EN 50083-2 — электромагнитная совместимость оборудования;

• EN 50083-3 — активное широкополосное оборудование коаксиальных сетей;

• EN 50083-4 — пассивное широкополосное оборудование коаксиальных сетей;

• EN 50083-5 — оборудование головных станций;

• EN 50083-6 — оптическое оборудование;

• EN 50083-7 — характеристики системы;

• EN 50083-8 — электромагнитная совместимость при инсталляциях;

• EN 50083-9 — интерфейсы головных станций и аналогичного оборудования для DVB/MPEG-2 транспортных потоков в системах кабельного телевидения — Cable Television (CATV) и в кабельных системах приема спутниковых сигналов с относительно небольшим числом абонентов (примерно 1000) — Satellite Master Television (SMATV).

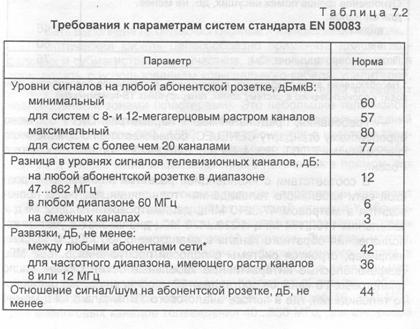

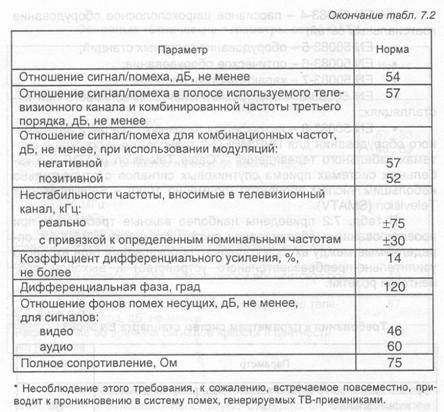

В табл. 7.2 приведены наиболее важные требования при проектировании и обслуживании систем стандарта EN-50083, определяемые между входом головного оборудования (или входного усилительно-преобразовательного устройства) и выходом абонентской розетки.

Требования, предъявляемые к параметрам CATV согласно европейскому стандарту CENELEC, более жесткие по сравнению с требованиями ГОСТ 28324 — 89 (СТ СЭВ 6423 — 88), действующего в России.

В соответствии с «Концепцией развития Московской городской сети кабельного телевидения» трансляция программ производится в метровом 47...240 МГц, дециметровом 470...862 МГц и кабельном 110...174 МГц и 230...470 МГц диапазонах с учетом использования обратного канала в диапазоне 5...30 МГц. В Москве, например, строятся системы с полосой пропускания 5...862 МГц (широкополосные интерактивные кабельные сети). Общее число аналоговых ТВ каналов составляет 99, с появлением же цифрового телевидения, где в полосе аналогового ТВ канала 8 МГц можно разместить пять-шесть программ, общее число цифровых программ можно увеличить до 594.

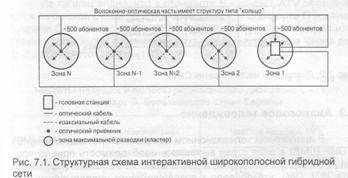

На рис. 7.1 показана структурная схема интерактивной (двунаправленной) широкополосной гибридной (HFC — Hybrid Fiber Coaxial) телевизионной сети.

Сеть выполнена на оптико-волоконном и коаксиальном кабелях.

Оптический кабель целесообразно применять для магистральных и субмагистральных участков, а разводку для групп домов производить с использованием коаксиального кабеля, усилителей, делителей и пр. Участки с использованием делителей называют коаксиальными зонами (кластерами). Это небольшие телевизионные распределительные сети, рассчитанные на несколько зданий с числом абонентов 300...1500. Число абонентов в кластере зависит от необходимости предоставления интерактивных услуг абонентам и обеспечения информационного потока как в прямом, так и в обратном направлениях.

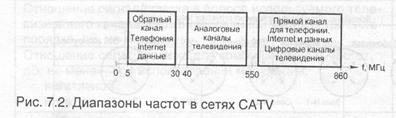

Информационным потоком в прямом направлении называют поток информации, поступающий от головной станции к абонентам, а информационным потоком в обратном направлении — поток информации от абонента к головной станции. Диапазон частот, который применяется для передачи информационного потока в прямом направлении, называют прямым каналом, а диапазон частот для передачи информационного потока от абонента — обратным каналом. Диапазон частот для прямого канала 40...862 МГц, для аналоговых каналов телевидения 40...550 МГц, для цифровых каналов телевидения, телефонии, для передачи данных и Интернета 550...862 МГц.

Обратный канал с диапазоном частот 5...30 МГц и возможностью его расширения до 65 МГц применяется для телефонии, передачи данных и Интернета (рис. 7.2).

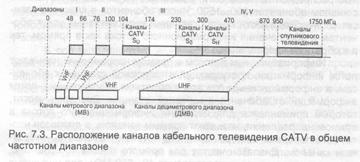

В аналоговом телевизионном вещании диапазонов VHF (МВ) и UHF (ДМВ) в ряде стран выявилась необходимость приема программ не одного стандарта, а нескольких совместимых (например, В/G, Н, 1, О/К), что привело к созданию почти непрерывного частотного диапазона 48...870 МГц. Внутрь него включены (рис. 7.3) специальные каналы S кабельного телевидения CATV, которые разделяются на три отдельных частотных диапазона:

• низкий (SU) 104...174 МГц ниже III диапазона МВ;

• высокий (S0) 230...300 МГц выше III диапазона МВ, но ниже IV диапазона ДМВ;

• гипер (SH) 300...470 МГц ниже IV диапазона ДМВ.

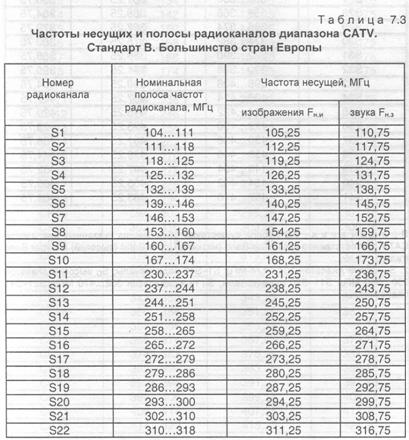

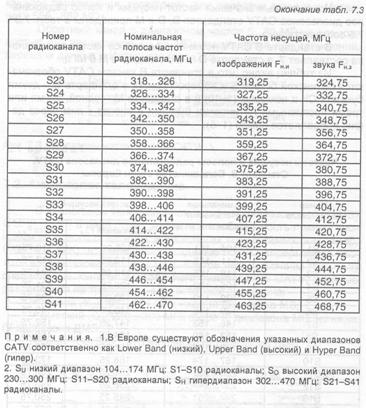

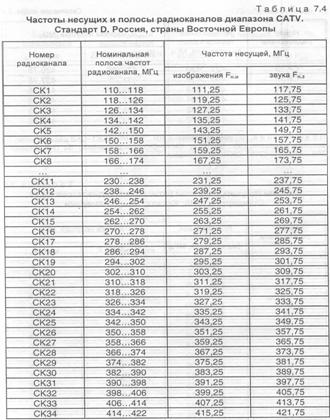

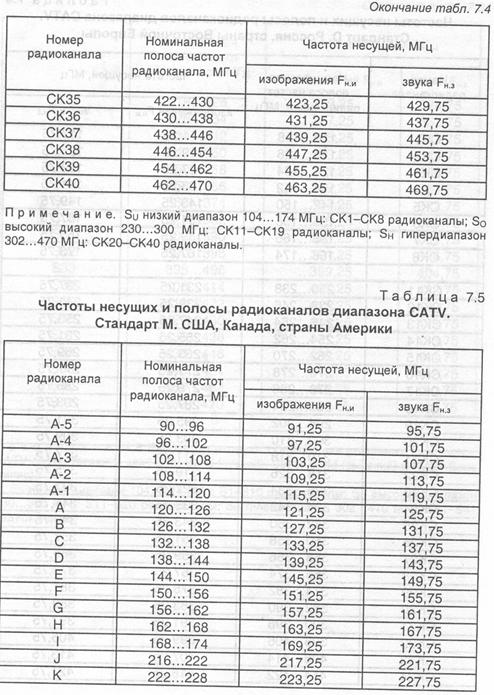

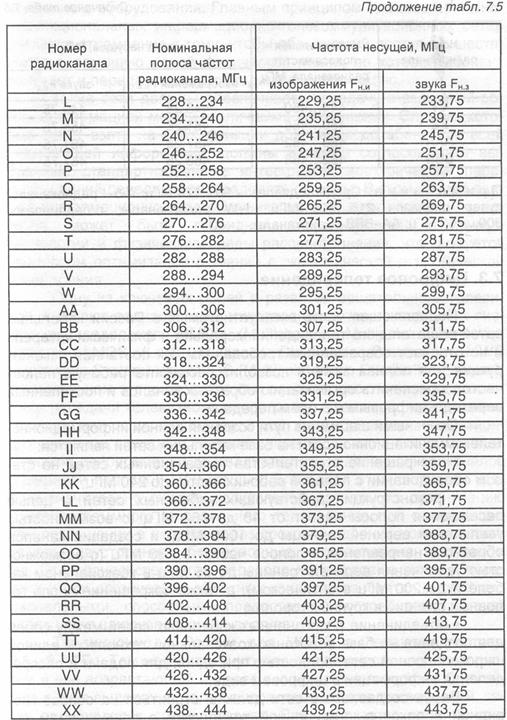

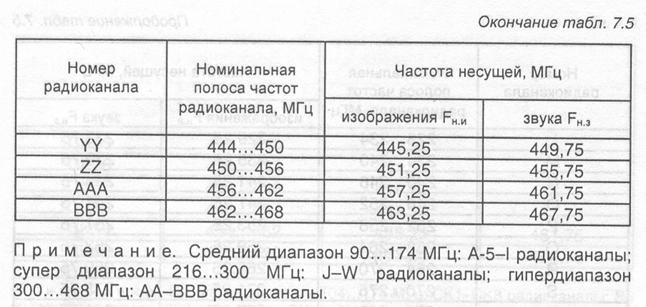

Номинальные значения частот несущих и полос радиоканалов диапазонов CATV стандартов В, D и М приведены в табл. 7.3— 7.5 соответственно.

В стандарте В CATV номинальная полоса частот радиоканала составляет 7, в стандарте D 8, а в стандарте М 6 МГц.

Из таблиц видно, что в стандарте В каналы CATV обозначаются латинской буквой S и номером (1 — 41), в стандарте D — двумя буквами СК и номером (1 — 40) и в стандарте М — одной, двумя или тремя прописными латинскими буквами и иногда к ним через дефис добавляется номер (1 — 5).

Подавляющая часть эксплуатируемых в России кабельных сетей вещательного телевидения морально и физически устарела и не отвечает современным требованиям. Их поэтапная реконструкция или полная замена позволит расширить рабочую полосу частот, обеспечить организацию обратных каналов и постепенный переход к цифровым методам передачи.

Основными шагами на пути создания единой информационно- телекоммуникационной сети на базе кабельных сетей являются:

• прекращение строительства телевизионных сетей на старом оборудовании с полосой рабочих частот до 240 МГц;

• реконструкция действующих кабельных сетей с целью расширения полосы частот от 48 до 862 МГц (с возможностью увеличения верхней границы до 1000 МГц) и создания каналов обратного направления в полосе частот 5...30 МГц (с возможностью увеличения верхней границы до 65 МГц в коаксиальном кабеле и до 200 МГц в оптическом), а также сокращение числа головных станций в крупных городах;

• объединение разрозненных кабельных сетей между собой для создания на базе волоконно-коаксиальной технологии единой широкополосной сети, полностью пригодной для подачи и распределения информации в цифровом виде.

Вновь создаваемые сети должны строиться на основе гибридной волоконного технологии с применением современного оборудования. Главным принципом при создании многофункциональных информационно-телекоммуникационных сетей является стремление к тому, чтобы абонентский доступ осуществлялся с помощью одной физической линии, по которой абонент получает и передает всю необходимую информацию.

Такие сети должны обеспечивать передачу и взаимный обмен информацией между различными источниками. Службы, которые могут взять на себя функции доведения до абонентов всей надлежащей информации, должны взаимно согласовывать выбранные стандартизованные интерфейсы, электрические параметры линий передач и распределять сигналы. В этом случае единая информационно-телекоммуникационная сеть города или региона может быть гибридной, использующей различные технологии и физические среды распространения, что диктуется процессом оптимизации решений с экономической и технической точек зрения.

Одну из ключевых ролей в развитии вещательного телевидения играют радиосистемы микроволновых многоканальных систем распределения MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System), LMDS (Local Multipoint Distribution System) и MWS (Microwave System) или MVDS (Multipoint Video Distribution System). На начальном этапе развития они рассматриваются как радиосистемы передачи телевизионных программ, и занимают центральное место в цепи основных ступеней доставки абонентам телевизионных сигналов, позволяя передать через один или несколько передатчиков одновременно до двадцати пяти телевизионных каналов с шириной полосы 8 МГц каждый. Благодаря этим системам удается значительно снизить капитальные затраты на организацию многопрограммного вещательного телевидения при одновременном сокращении в несколько раз сроков внедрения новых систем, создать двусторонние беспроводные интерактивные системы и т.д. Эти радиосистемы при переходе на цифровые методы передачи и при организации обратных каналов становятся многофункциональными, способными предоставлять потребителю полный набор услуг широкополосного доступа.

Традиционно в России для MMDS выделяются частоты 2,5...2,7 ГГц. Тем не менее, учитывая популярность подобных систем и все возрастающий интерес к ним, можно ожидать в ближайшее время выделения более высоких частот для тех же целей, как это происходит в других странах. Предполагается принять следующие основные принципы распределения и присвоения частот системам широкополосного беспроводного доступа:

• считать приоритетным диапазоном для развития систем фиксированной службы высокой плотности полосу частот 40,5...43,5 ГГц;

• полосу частот 27,5...29,5 ГГц рассматривать как дополнение к названной полосе в случае рыночного спроса на использование расширенной полосы или в качестве полосы для обратного канала.

Для оказания информационных услуг с использованием сетей вещания, в том числе и их составной части — систем кабельного телевидения (CATV), необходимо организовать дополнительные каналы связи на участках:

• между информационным источником (базой данных) и аппаратно-студийным комплексом, создающим вещательную программу (если для передачи дополнительной информации используется метод уплотнения сигналов вещательной программы);

• между информационным источником (базой данных) и спутниковой наземной передающей станцией, радиопередающей телевизионной станцией или головной станцией CATV (для случая передачи дополнительной информации в специально выделенных для этой цели вещательных каналах).

В цифровом вещательном телевидении системы MMDS используется различное оборудование для передачи цифровых сигналов: модуляторы и демодуляторы QAM/QPSK, регенераторы и т.д. Модуляторы QAM/QPSK обеспечивают преобразование программного потока в стандарте MPEG-2 или транспортного потока (после мультиплексирования нескольких программных потоков в один ASI) в QAM/QPSK модулированный сигнал на промежуточной или радиочастоте. Радиочастота выходного сигнала устанавливается в диапазоне 220...400 МГц. Диапазон может быть и 50...750 МГц, что позволяет расширить область применения модуляторов не только для формирования сигналов перед подачей их на передатчик MMDS, но и для широкого использования на гoловных станциях CATV при создании собственных цифровых транспортных потоков в системах.

Модуляторы обеспечивают любую из QPSK, QAM — 16, 32, 64, 128 или 256 модуляций и имеют широкую гамму параметров для выбора наиболее оптимального режима работы.

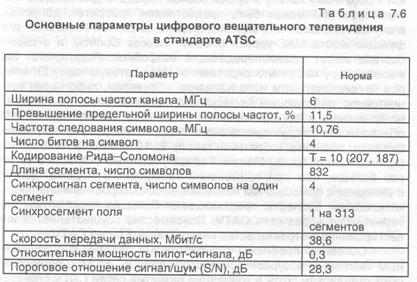

Основные параметры цифрового вещательного телевидения в стандарте ATSC (кабельное ТВ, система 16-VSB) приведены в табл. 7.6.

Для передачи интернет-данных в цифровых системах CATV применяют кабельные модемы (КМ), функционирование которых аналогично функционированию радиомодемов, применяемых в беспроводных локальных вычислительных сетях. Диапазон частот сигналов от абонентов составляет 5...30 МГц, такой канал называют обратным (upstream). К абонентам сигналы могут поступать в диапазоне любого участка спектра 60...820 МГц, в таком случае канал называют прямым (downstream). Как и для беспроводных локальных сетей, некоторое число КМ управляется с помощью системного терминала, который, как правило, называют кабельным маршрутизатором. В отличие от обычного маршрутизатора TCP/IP протокола для приема и передачи информации в кабельном маршрутизаторе используются высокие частоты и специальные виды фазовой или амплитудно-фазовой модуляции. Применение кабельного маршрутизатора, обычно имеющего несколько приемных и передающих модулей, позволяет автоматически оценить уровень и объем помех в обратном канале и передать информацию в КМ о том, на какой частоте и с каким уровнем сигнала необходимо работать в течение конкретного сеанса связи. Кабельный маршрутизатор определяет последовательность доступа КМ к обратному каналу и время сеанса передачи для каждого КМ. Некоторым КМ может быть предоставлен приоритет, допустим, в случае голосовой или видеоконференцсвязи. КМ выполняет все функции моста MAC-уровня (Medium Access Coritrol), и в своем составе имеет приемопередающий. Подключают КМ компьютеру либо непосредственно через сетевую карту Ethernet при индивидуальном использовании абонентом, либо через концентратор, работающий на несколько пользователей, т.е. КМ можно применять и как коллективное устройство. Использование КМ обеспечивает следующие значения скоростей обмена информацией: от абонента (обратный канал) 2...10 Мбит/с, а к абоненту (прямой канал) 10...30 Мбит/с. Так как указанные скорости в сотни раз больше, чем при применении телефонного модема, доступ в Интернет с помощью КМ называют высокоскоростным или широкополосным. Эксперты предсказывают большие перспективы интернет-услуг через сети CATV. Повсеместно осуществляется инвестирование в строительство интерактивных сетей CATV.

Основные проблемы при работе КМ связаны с ограниченным частотным ресурсом обратного канала (5...50 МГц по российским стандартам, хотя в концепции развития сетей CATV оговорено увеличение этой полосы до 62 МГц). Кроме того, обратный канал может быть в значительной степени подвержен помехам. Помехи, попавшие в коаксиальную сеть, от любого абонента распространяются к кабельному маршрутизатору, суммируясь с другими сигналами. Шумы наводок от электроинструмента, выключателей, из эфира, проходящие через поврежденные экранирующие оплетки коаксиальных кабелей и другие, называются шумами интрессии. В древообразной структуре коаксиальной разводки тем больше помех, чем больше абонентов в коаксиальном кластере.

С учетом малой полосы обратного канала необходимо стремиться к максимальной скорости передачи информации. Для уменьшения негативного влияния шумов ингрессии в обратном канале требуется использовать помехозащищенные виды модуляции либо применять коды. В первых моделях КМ и для приема, и для передачи была использована квадратурная фазовая модуляция ОРИК. Теоретически она обеспечивает эффективность канала 2 бит/Гц. При одновременном применении корректирующих кодов, например кода Рида — Соломона, для чего требуются избыточные символы, эффективность канала снижается до 1,5 бит/Гц. В старых сетях CATV, подвергшихся модернизации, часто используют системы КМ с QPSK-модуляцией. В современных сетях CATV, где применяются коаксиальные кабели с повышенным экранированием, обычно используют квадратурную амплитудную модуляцию (4 QAM, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM), отличающуюся от QPSK тем, что помимо изменений фазы может изменяться и амплитуда сигнала. Например, при 4-QAM может передаваться либо полная амплитуда сигнала, либо половина, при этом информационная эффективность увеличивается вдвое. Чем больше дискретов амплитуды используется, тем хуже помехоустойчивость данного вида модуляции. В обратном канале применяют QPSK, 4-QAM и 16- QAM, в прямом же, где вероятность возникновения помех намного меньше, допустимы более скоростные виды модуляции вплоть до 256-QAM.

Организацией DVB (Digital Video Broadcasting) были разработаны следующие стандарты передачи цифровой информации через сети CATV: для сетевых независимых слоев HFC-сетей и систем LMDS — ЕТS 300802, для сетевых зависимых слоев HFC- сетей — ЕТS 300800, а для физического слоя обратного канала HFC-сетей — ЕТS 300429. В дальнейшем организацией DAVIC (Digital Audio Visual Council) эти стандарты были успешно адаптированы к интерактивным службам в сетях CATV и рекомендованы в качестве международных под названием DVB/DAVIC. Несколько позже консорциум MCNS (Multimedia Cable Network System) создал собственный стандарт DOCSIS (Data over Cable Systems Interface Specifications), известный как DOCSIS/MCNS.

Стандарт DVB основан на ATM-технологии, в то же время IP-информацию можно достаточно эффективно передавать поверх АТМ с помощью протоколов AAUSNAP. Стандарт DOCSIS основан на передаче ячеек Ethernet, IP-протокол является для него основным. Очевидно, что для передачи телевизионных цифровых программ в формате MPEG-2 более подходящим является DVB, а для организации интернет-услуг — DOCSIS. Для обратного канала регламентированы следующие виды модуляции: для DVB-стандарта— QPSK, для DOCSIS — QPSK и 16 QAM, а для прямого канала: для DVB-стандарта — QPSK и 16 QAM, для DOCSIS — 64 QAM и 256 QAM. В отношении скорости обмена информацией DOCSIS более предпочтителен, однако коаксиальные участки сети CATV в этом случае необходимо выполнять с учетом повышенных требований помехозащищенности.

Стандарт DOCSIS является основным для организации доступа в Интернет через сети CATV как в США, так и в большинстве стран Европы. На сегодняшний день преимущественно используется версия DOCSIS 1.0, но уже утверждена версия DOCSIS 1.1, в которой расширена функция управления качеством услуг (QoS- Quality of Service), повышен уровень сетевого управления и имеются возможности фрагментации информации, что крайне важно для компьютерной телефонии. Если в описании КМ отмечено, что он совместим с версией DOCSIS 1.1, это означает, что КМ производства любой фирмы гарантированно будет работать в сети CATV под управлением любого кабельного маршрутизатора, сертифицированного на соответствие с DOCSIS 1.1. Существуют модификации стандартов DOCSIS: для США, где полоса радиоканала составляет 6 МГц, и для Европы (EURODOCSIS) — 8 МГц. Стандартами DOCSIS предусмотрены помехоустойчивое кодирование (FEC — Forward Error Correction) и криптозащита, повышающие безопасность передачи информации.

Рассмотрим некоторые требования к цифровой части и программному обеспечению КМ, ориентируясь на стандарт DOCSIS. КМ должен поддерживать физические и МАС-протокольные функции, которыми определяются последовательность доступа к обратному каналу и продолжительность сеанса. КМ должен обеспечивать пакетную фильтрацию по адресам назначения МАС-уровня как аппаратно, так и программно (например, 32 IP-фильтра, 16 Ethernet-фильтров). В цифровую часть КМ кроме центрального процессора обычно входят следующие виды памяти: статическая (не менее 256 Кбит), динамическая (не менее 1 Мбит), флэш (не менее 1 Мбит) и энергонезависимая (не менее 512 Кбит).

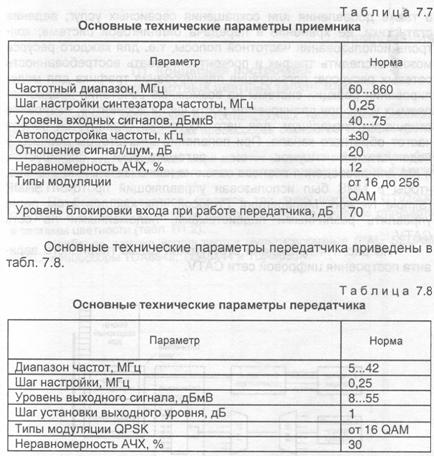

Приемопередающий микроблок конструктивно аналогичен селектору каналов телевизора. Как правило, приемник имеет основные технические параметры, приведенные в табл. 7.7.

Качество работы КМ в первую очередь зависит от качества выполнения радиочастотного микроблока. При анализе КМ различных производителей необходимо сравнивать параметры радиочастотных блоков.

Все КМ подвергаются мониторингу, а при необходимости управляются от головного системного терминала (головного кабельного маршрутизатора). Для этого используется система сетевого управления NMS (Network Management System). Каждый производитель кабельных маршрутизаторов создает свою фирменную систему сетевого управления. От исполнения NMS во многом зависит качество предоставления интерактивных услуг, а следовательно, рентабельность организации и обслуживания обратного канала. NMS обязательно должна выполнять следующие сетевые услуги: дистанционное конфигурирование и мониторинг, т.е. существует возможность перезагрузки программного обеспечения, а также добавления или сокращения сервисных услуг; ведение статистики, ее хранение и передача биллинговой системе; контроль использования частотной полосы, т.е. для каждого ресурса можно отследить трафик и проконтролировать востребованность сетевых ресурсов; организация планирования трафика для моделирования реакции системы на возможные сочетания предоставляемых услуг при планируемом росте числа абонентов; измерение отношения сигнал/шум, для чего постоянно сканируется полоса частот обратного канала. При появлении в некотором диапазоне недопустимых шумов он автоматически блокируется, и КМ для проведения сеансов связи не назначается. Желательно, чтобы в NMS был использован управляющий протокол SNMP (Simple Network Management Protocol), так как при этом легче управлять различными подсистемами, наложенными на сеть CATV.

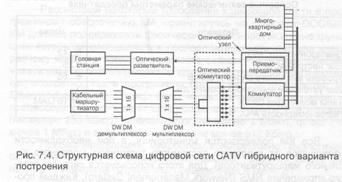

На рис. 7.4 приведена структурная схема гибридного варианта построения цифровой сети CATV.